第47回(2025年)ユニセフ ハンド・イン・ハンド街頭募金活動

日時/会場 11月14日(金) / 住吉(神戸)

12月21日(土) / 姫路、明石、元町(神戸)、住吉、西宮(2か所)

「すべての子どもに生きる希望を!」をテーマに年末恒例のハンド・イン・ハンド募金を実施しました。

ハンド・イン・ハンドは「手に手をとって」の意味。誰もが参加できる、世界の子どもたちの幸せと明るい未来の実現のためのユニセフ募金活動です。 11月14日はトライやる・ウィークで訪れた中学生たちが、体験学習の最終日に募金活動を行い、厳しい状況に置かれた子どもたちへの支援を呼び掛けました。

12月からはネットでも寄付を募り、12月21日にはコンサート会場ほか県内6か所で街頭募金活動を行いました。あいにくの天気にもかかわらず参加くださったボーイスカウト、兵庫県立西脇工業高等学校、神戸大学、甲南女子大学、伊藤ハム、阪神友愛食品、コープこうべのボランティアの皆様をはじめご参加の皆様ありがとうございました。また会場をお貸しくださった皆様心よりお礼申し上げます。

総勢85人の力強い呼びかけで16万円以上の多額の募金をお預かりしました。

2025国際理解講座⑤

アフリカ:国際政治の最前線(フロントライン)

講 師 大津司郎さん(アフリカジャーナリスト)

甲斐信好さん(拓殖大学副学長、国際学部教授)

日 時 2025年11月22日(土)

会 場 神戸市教育会館 ホール

参加者 42人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

後 援、神戸市教育委員会、神戸市教職員組合、コープこうべ第3地区本部

※公益信託兵庫県婦人会館ユネスコ基金助成を受け実施しました。

国際理解講座⑤では、拓殖大学副学長の甲斐信好さん、ジャーナリストの大津司郎さんをお迎えし、国際政治の視点から世界中の注目を集めているアフリカについてお話しいただきました。

アフリカは、紛争と少年兵、極度の貧困などから脆弱な場所というイメージを持ちがちですが、国際政治の最前線フロントラインでもあります。

アフリカの人口は現在13.4億人、その半分は20歳以下です。その人口は2050年までに約25億人に達し、2100年には世界の約4割になると予測されています。圧倒的な人口増加と若年層の割合は、将来的な経済成長の大きな可能性を秘めています。

また、豊富な地下資源はもちろんのこと、国連加盟国約200か国のうち54か国はアフリカの国です。その投票権にも世界中が注目しています。

ただ、大きな課題も抱えています。アフリカでは多くの紛争があり、アフリカ諸国(南スーダン、スーダン、コンゴ民主共和国、ソマリアなど)は多くの難民・国内避難民を抱えています。

難民キャンプでは支援物資の横流し、貧富の差、周辺では武装勢力による襲撃があります。

資源をめぐるスーダンの内戦は世界最大の人道危機。 最も被害を受けるのはアフリカ人同士で戦わされるアフリカの人々。タンザニアのように選挙を巡る混乱や、強権的な体制など、民主主義がうまく機能していない事例も多くあります。

国際政治の視点から見た時、アフリカは大国間の競争の最前線です。

紛争の背景にあるもの、それはイデオロギーではなく、宗教と民族(アイデンティティ)そして地下資源の争奪戦。

携帯電話やPCに使われるタンタルなどの地下資源がアフリカから採掘されており、経済安全保障上極めて重要な地域です。

コンゴ民主共和国とルワンダ間の紛争も、この地下資源を巡る大国の争いが関わっていると見られています

中国は、「早くて安い」を武器にアフリカ全土、おそらくアフリカの54カ国の全てで、政府施設、競技場、鉄道などのインフラを建設し、圧倒的な存在感を深めています。

では、日本の課題は何でしょうか。日本は情報虚弱者であり、世界に対する体験及び対応力が貧弱です。この象徴として、パスポート取得率を比較すると、イギリス88%、カナダ70%、台湾60%、韓国50%なのに日本人はわずか17%で先進国やG7の中では最も低い水準です。

日本が生き残るために必要なことは「世界を知る」ことであり、日本の学生が世界に出るための環境整備と経済的支援への投資です。

質疑応答の時間では、高校生を始めいろいろな年代の方々からの質問に丁寧にお答えいただきました。関心の深さが伺えるとともに、先生方に感謝申し上げます。

<プロフィール>

大津司郎さん(写真右)

アフリカを追求し続けているジャーナリスト。ケニア、ウガンダ、ルワンダ、ソマリア、タンザニア、コンゴ、スーダンなどアフリカへの渡航は200回以上。アフリカ関係の数多くのTV番組のコーディネーターやツアーガイドとして活躍中。

甲斐信好さん(写真左)

拓殖大学副学長、国際学部教授。「国際学を思いやりの学問」東南アジアや東アフリカの国際政治(特に民主化と紛争)が研究テーマ。2005年からゼミ生にアフリカの国際政治の最前線を肌で感じてもらうスタディツアーを行っている。

平和学習会

映画と対話で考える『核兵器のない世界をめざして』

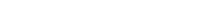

講 師 金本弘さん(日本被団協代表理事)

浅野英男さん(核兵器をなくす日本キャンペーン・コーディネーター)

日 時 2025年10月25日(土)

会 場 コープこうべ住吉事務所

参加者 37人

共 催 兵庫県ユニセフ協会、コープこうべ地域活動推進部

金本弘さんは日本被団協のノーベル平和賞授与式に参加。また、浅野英男さんは授与式に合わせてオスロへ行き、広島原爆を生き抜いた被ばく樹木の銀杏のタネをオスロ大植物園へ届けられました。

平和学習会では、おふたりのトークセッションが行われ、核兵器のない世界をめざしてわたしたちにできる事・向き合うべき課題についてお話しいただきました。

それに先立ち、映画『風が吹くとき』が上映されました。

映画『風が吹くとき』の概要

1986年にイギリスで制作されたアニメーション映画『風が吹くとき』は、片田舎で平穏に暮らす老夫婦が核戦争の脅威に直面し、2人の命の炎が消えるまでの様子を、柔らかな絵柄と静かな語り口で描いていました。

絵本のような優しいアニメーションと夫婦の穏やかな会話が、逆に核の恐ろしさを浮き彫りにしていました。

広島原爆では4ヶ月で14万人が死亡しました。戦後も社会的な差別を恐れ多くの被爆者が体験を隠して生きざるを得ませんでした。

金本さんは自身の壮絶な被爆体験、特に原爆直後に水や助けを求めた人々を救えなかった自責の念、生き残った者としての深い苦悩と葛藤を語りました。

被団協のノーベル平和賞受賞が決まった時は、当初その重大性を理解できていませんでしたが、オスロ大学で若い学生たちが熱心に話を聞き、被爆体験が次世代や世界に伝わっていることに手応えを感じました。

受賞によって得られた最大の効果は、賞金よりも、被爆体験と核兵器廃絶の訴えを多くの人々に直接伝えられる機会が増えたことです。

証言活動中のある時、聴衆からの「あなたがどれだけ我慢しているか分かった」という感想に深く心を動かされました。この「我慢」の背景には、全く動かない政府の核兵器禁止への対応があります。

日本被団協は、政府の核兵器禁止条約へ取り組みを促すため、目に見える国民運動を強化することを決定し、署名を500万筆に増やし、地方議会の意見書採択率を50%にするなどを目指しています。

浅野さんが所属する団体「核兵器をなくす日本キャンペーン」は、2024年4月に発足した若い団体です。 世代を超えて、核兵器廃絶を目指し日本が核兵器禁止条約に加わることを実現するために、政府や政党の国会議員への働きかけなどの活動に取り組んでいます。

浅野さんは市民社会に広げるために地域の壁・世代の壁をどう越えていくか模索していると話しました。

最後に全体の進行を務めた大学生の言葉を紹介します。

こういう話を聞いた我々ができることは何かを一人一人が考えていく。 今この話を聞いた我々は被爆者の声を受け継ぐバトンリレーを走る選手だと思います。

今日、話をしっかりと聞いた人は、しっかりとバトンを引き継いだと思いますので、是非、今日聞いた話を身の回りの人に話しして、しっかりとバトンを渡すようにしましょう。

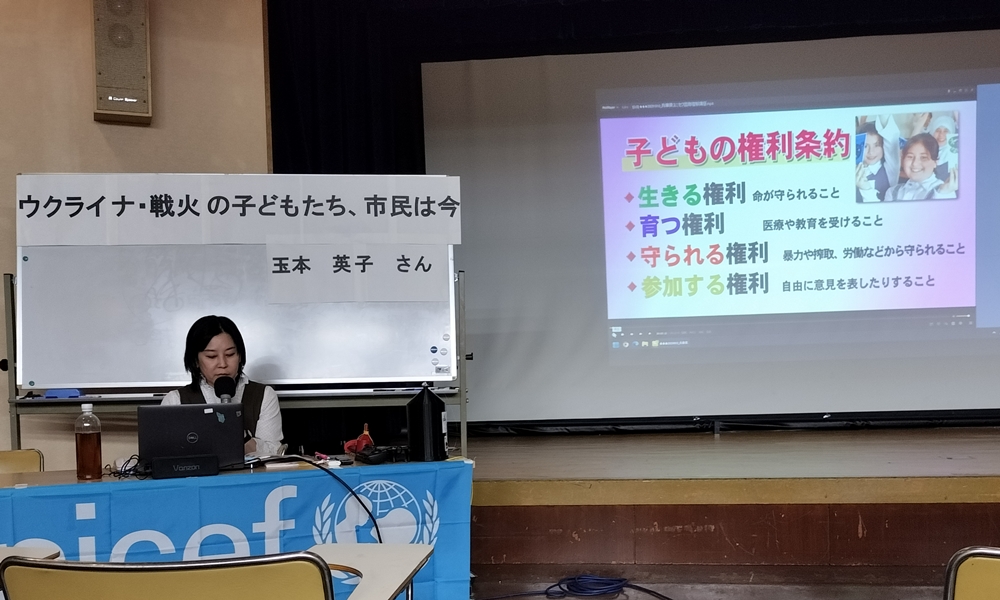

2025 国際理解講座④

ウクライナ・戦火の子どもたち、市民は今

講 師 玉本英子さん(ジャーナリスト、アジア ブレス所属)

日 時 2025年10月12日(日)

会 場 神戸市教育会館

参加者 50人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

※公益信託兵庫県婦人会館ユネスコ基金助成を受け実施しました。

ロシアのウクライナ侵攻から3年半。玉本英子さんは毎年ウクライナに足を運び、オデーサを拠点にドネツク州やハルキウ州などで取材・撮影を続けてこられました。

この度は、子どもの権利条約、最前線での市民の暮らし、ユニセフの支援活動、ドローン攻撃、兵士の苦悩などを映像とともにお話しいただきました。

玉本さんは、国連の子どもの権利条約に触れ、「戦争は子どもの権利を侵害している」と語り、ウクライナの市民の暮らしに話を移しました。

前線から30キロの町では、スーパーマーケットの窓に厚い板が貼られ、攻撃に備えています。品揃えは普通でも物価は高騰し、失業者や年金暮らしの人たちには厳しい状況です。

戦闘の長期化で、兵士不足が大きな問題となり、兵役登録義務である年齢の男性たちに対し、軍人登録書を確認する抜き打ち検問などが各地で行われています。

ウクライナは小学校から高校までの一貫教育です。それらの学校もミサイルの標的になり、既に1300校以上が破壊されました。

約3分の1の子どもが対面授業を受けられる状況で、残りは今もオンライン学習などです。南部のある公立学校では、地下避難所に放射能汚染に備えたポスターが貼られ、

東部の先生は児童の学力や社会性の低下を心配し、子どもたちは「静かな空が欲しい」と言います。 子どもたちは大人の戦争によって追い込まれています。

ユニセフは、子どもも親も安心して過せる場所「スピルノ・チャイルド・スポット」をウクライナ各地に設置しています。

ゲームや学習教材を通して、子どもたちは穏やかな時間を過ごし、その時間、親は休息したり、必要な情報を得ることもできます。

「スピルノ」はウクライナ語で「ともに」という意味です。

戦争はドローンの進化で変化し、現在、有線式ドローンが3割を占めています。玉本さんは、前線で若い兵士がドローンを操作する様子などを取材。 優先式ドローンの光ファイバーケーブルやケーブルを入れるケースの実物を紹介しながら仕組みを説明しました。

精密なドローン攻撃が増え、地元行政はドローンの飛来圏に暮らす子どもたちへ避難指示を出します。避難した人たちは、新しい家や仕事を見つけなければならず、子どもの教育など多くの不安が残ります。

取材した砲兵部隊の若者は、本当は戦いたくないという思いと、「ここで止めると死んでいった仲間の想いが無になる」などの思いが交錯し、苦しみながら戦っています。

玉本さんは「犠牲になるのは力なき市民。戦争は何をもたらすのかを知り、同じ時代を生きる人々に心を寄せてほしい」と締めくくりました。

毎年9月21日は国連が定めた平和の記念日「国際平和デー」。

すべての国、すべての人々にとって共通の理想である国際平和を記念、推進していく日です。

兵庫県ユニセフ協会はコープこうべ第5地区本部と共に、多くの団体の方々にご協力いただいながら、

国際平和デーにちなみ、9月20日(土)に「国際平和ウィーク2025×アフリカデー」を開催しました。

アフリカを全力で楽しみ、平和の素晴らしさや大切さを実感した一日でした。

ご来場くださった皆様、関係者の皆さまありがとうございました。

■日 時 2025年9月20日(土)11:00-16:00

■会 場 玉津のつどい場 たまろっと(神戸市西区)1階・4階

■共 催 兵庫県ユニセフ協会、コープこうべ第5地区本部

■協 力 NPO 法人ひと・コネクト兵庫

■後 援 兵庫県国際交流協会、JICA関西、神戸市教育委員会、神戸市教職員組合

※公益信託兵庫県婦人会館ユネスコ基金助成を受け実施しました。

▶▶ 11時~13時、15時~16時 アフリカを楽しむ・買う・応援する・つながりを広げる

■■出展ブース

■ワークショップ

*石光商事株式会社(アフリカコーヒー焙煎)

*兵庫県立神戸学園都市高校ボランティア部(竹のワークショップ)

*en with momo(アフリカ国旗水引ワークショップ)

■アフリカマルシェ

*バオバブ・就労継続支援A型事業所(アフリカ布の雑貨・カレースパイス)

*せいぼじゃぱん(マラウイのフェアトレードコーヒー)

*兵庫県立大学S&Iサークル(アフリカ料理レシピの紹介)

*FutureCode BYCS(ブルキナファソのフェアトレード商品)

*ルワンダの教育を考える会(ルワンダコーヒー・紅茶)

*ミロゴ・ベノワさん&勝間美由紀さん(ブルキナファソ民芸品)

アフリカマルシェのブースでは、支援をしている国々についてなごやかにおしゃべりし、グッズを購入することで活動を応援しました。ワークショップに参加した皆さんは、手順を教えてもらいながら真剣に取り組んでいました。

▶▶ 13時~14時 聴く・語る・平和と未来を考える

■■トークセッション 国際理解講座③「アフリカを語ろう」 (公益信託兵庫県婦人会館ユネスコ基金助成事業)

■登壇者

*ミロゴ ・ベノワさん& 勝間美由紀さん(ブルキナファソ伝統太鼓奏者)

*永遠瑠 マリールイズさん(ルワンダの教育を考える会理事長)オンライン参加

*イマニシムエ・サムエルさん(ルワンダの教育を考える会理事)

(進行)河崎紀子さん(兵庫県ユニセフ協会事務局長)

トークセッションでは、先ず、ブルキナファソやルワンダの文化・暮らしについてお聞きしました。

その後、それぞれの経験を通して、平和な未来を築くにはどうしたら良いかを語っていただきました。

ニュースでは報道されない話題も多く上がり、気付くことも考えることも大いにあった有意義な時間になりました。

▶▶ 14:15~15:00 ジャンべの音と平和を感じる

■■アフリカ太鼓ライブ&参加型セッション

■演奏:ミロゴ ・ベノワさん& 勝間美由紀さん

(ブルキナファソ伝統太鼓奏者)

心が震えるようなジャンベの響き、いろいろなアフリカ楽器の音色、お二人の歌声が会場を包みました。アドリブも楽しく、手拍子にも力が入り、全身でアフリカを感じるライブでした。

大小さまざまのアフリカ太鼓(ジャンベ)の演奏に挑戦。太鼓は10台。

参加者はベノワさんのリズムに合わせ音色を響かせました。

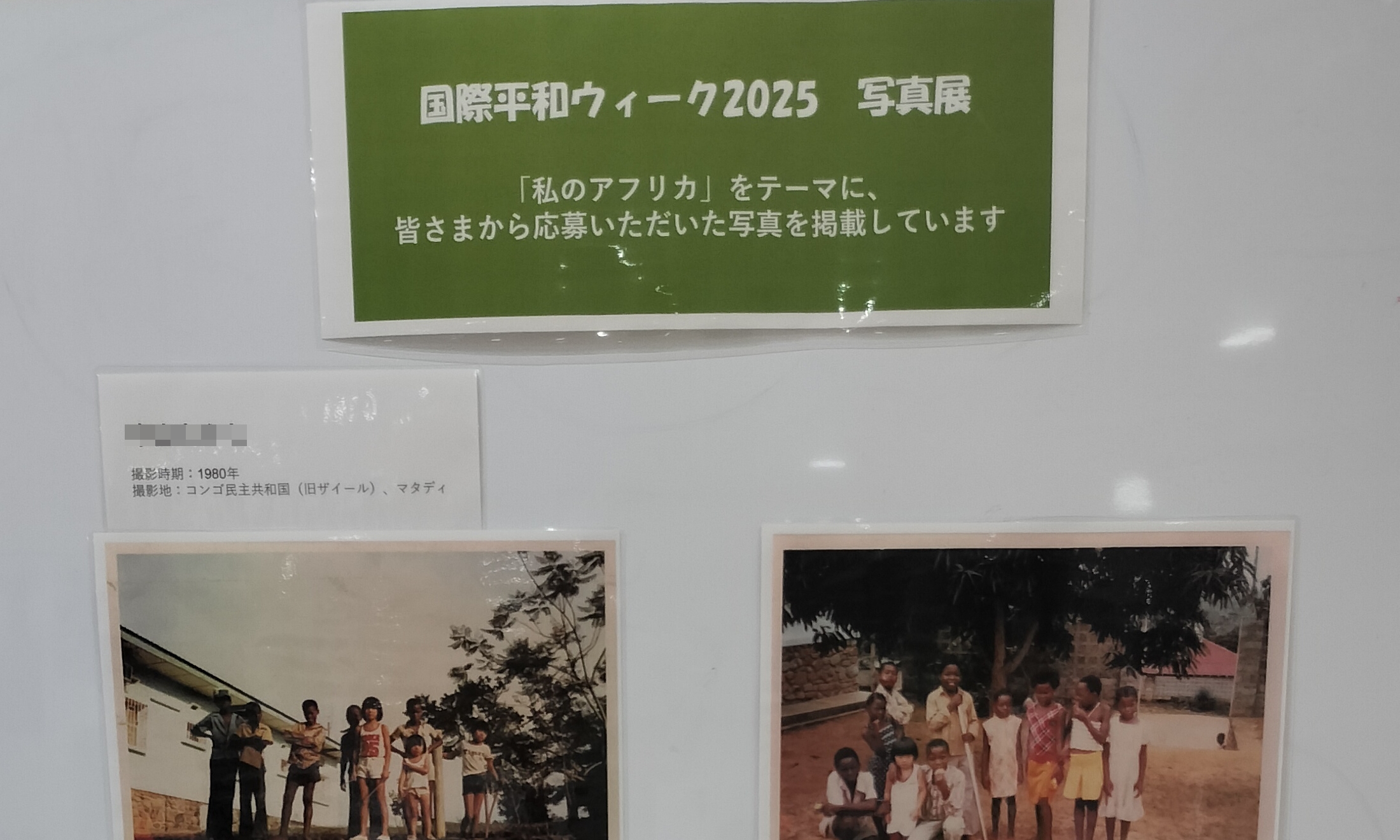

▶▶ 9/1~9/20 国際平和ウィーク2025 写真パネル展

■ユニセフ写真展「アフリカの子どもたち」

■活動紹介パネル展「ルワンダのいま~永遠瑠マリールイズさんの歩み」

■一般募集写真「私のアフリカ」

2025ユニセフセミナー③

子どもの権利と地域社会 ~尼崎市の事例から~

講 師 能島 裕介(のじま ゆうすけ)さん

日 時 2025年7月19日(土) 13:30~ 15:00

会 場 神戸市教育会館

参加者 36人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

後 援 神戸市教育委員会、神戸市教職員組合、コープこうべ第3地区本部

こども政策監として、尼崎市のこども・若者の教育政策の全体を調整する仕事を担っている能島裕介さんに、 子どもたちの声を積極的に活かしたまちづくりについてお聞しました。

尼崎市のこども・若者施策

尼崎市は兵庫県で最も人口密度の高い中核都市です。戦後工業都市として発展し、公害問題を克服。近年、駅前再開発や交通の利便性向上により、子育て世帯が増え、活気ある地域社会が築かれています。

はじめに、能島さんは、前市長の稲村和美さんの「子どもの権利をしっかり保障することが民主主義や市民自治に繋がっていく」という言葉と、 現市長の松本眞さんが尼崎市の教育長として実績を積み、こども・若者施策に力を入れていることを紹介しました。

2023年「こども基本法」が施行し、子どもの権利が重要視されるようになりました。各自治体は子ども計画を策定し、子どもや保護者の意見を聴取し、政策や施策に反映していく役割を担います。

尼崎市のこども総合計画は、権利保障とウェルビーイングを中心に据えています。こども・若者が権利の主体であるという認識を市民に広げることに重点を置きながら、こどもの意見表明や施策への反映に取り組んでいます。

尼崎市こども政策監・尼崎市学びと育ち研究所副所長・園田学園大学学長補佐・経営学部准教授。兵庫県神戸市に生まれ。

関西学院大学在学中に阪神淡路大震災に被災した子どもたちの支援活動に従事。 大学卒業後、銀行勤務を経て、NPO 法人ブレーンヒューマニティー、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンなどの子どもたちのための団体を設立。

ひと咲きプラザでの取り組み

2019年、尼崎市は 閉校となった大学の建物・土地の譲渡を受け、子どもの学びや育ちを総合的に支援する「ひと咲きプラザ」を開設しました。ここにはいくつかの棟があり名前がついています。

“いくしあ”には「こどもの育ち支援センター」があります。不登校、発達障害、虐待、いじめなどさまざまな課題や困難を抱える子どもたちと家庭に寄り添い、支えるための総合施設です。

保健・福祉・教育などの部署の枠を超え、それぞれの専門的な知見を生かしながら深く連携し、ワンストップで対応できるセンターです。

”アマブラリ“と”あまぽーと“には「ユース交流センター」があり、子どもの権利、特に意見表明や意見反映の部分で非常に重要な役割を果たしています。

”アマブラリ“には、こどもの権利を守る「こどものための権利擁護委員会」、エビデンスに基づいた教育政策を推進するための「尼崎市学びと育ちの研究所」、図書室などがあります。

”あまぽーと“には、若者の活動や遊びながら学ぶ余暇活動のために整備された支援施設があります。中高生、若者の居場所にもなっています。 ユースワークという若者支援の考え方のもと、若者が主体的に社会と関わる力を育んでいます。若者の権利を尊重し、彼らの成長を支えるための大切な取り組みです。

運営スタッフやユースワーカーが若者たちの中に自然に入って関係性を作り、支援が必要な若者は支援機関にもつなげます。

さらに、この地域の若者たちの声を集めて行動につなげる「ユースカウンシル」という仕組みがあります。ユースワーカーの支援を得ながら、 制度の目的やルールを自分たちで構築し、意見を表明する方法を作り上げます。

たとえば、市内に常設スケートボードパーク施設をつくった事例では要望から社会実験、資金調達、設置に至るまで若者が中心になって行いました。 また校則見直しでは、個人の問いから調査と提言を経て、子どもの意見表明権を制度的に保障するガイドラインが制定されました。

この過程で若者たちは社会課題に向き合い、自分たちの声を政策に反映させる経験を積み、 「声をあげれば社会は動く」という実感を得ます。若者たちは、小さな悩みから社会問題まで解決策を考え、市と協力して実行していきます。

これらは、「支援される存在」としての若者の思いが変容し 「主権者」として育ち、民主主義の担い手が育ってきていることです。若者の声を反映させることが、将来の主権者を育てることになると信じていますと、能島さんは締めくくりました。

学校の先生方の参加も多く、たくさんの質問が上がりました。

ユニセフ啓発活動

永遠瑠マリールイズさん講演会

講 師 永遠瑠(とわり)マリールイズさん(NPO法人ルワンダの教育を考える会理事長)

日 時 2025年7月15日(月)~16日(水)

主 催 兵庫県ユニセフ協会

兵庫県ユニセフ協会は、永遠瑠マリールイズさんによる講演会を、西播朝鮮初中級学校、神戸市立太田中学校、コアキタマチショッピングセンター(神戸市北区)の3か所で開催しました。

1994年に発生したルワンダ大虐殺から31年が経過し、ルワンダは奇跡的な復興を遂げ、発展を続けています。

マリールイズさんは、ジェノサイドの経験や難民キャンプでの生活、来日当時のエピソードを交えながら、ルワンダの概要、多くの命が失われた悲しい歴史、「命の尊さ、教育の重要性、平和の大切さ」について語りました。

また、「多文化共生」への想いとメッセージも伝えました。

コアキタマチショッピングセンターでの講演会は、コープこうべ第4地区本部共催で行われました。 75人が参加、遠く淡路島から足を運んだ来場者もおり、関心の高さが伺えました。会場にはルワンダを物語る写真も展示されました。

【感想の紹介】

たくさんの感想が寄せられました。その一部を紹介します。

【プロフィール】

永遠瑠(とわり)マリールイズさん

NPO法人ルワンダの教育を考える会理事長。青年海外協力隊として福島文化学園にて洋裁研修を受け、帰国した年にルワンダ 内線が勃発。幼子を連れて難民キャンプに逃れる。

難民キャンプで出会った日本人医師の通訳となる。研修生時代からの友人らの尽力により再来率がかない、ルワンダの教育を考える会を立ち上げ、キガリ市内に学校を設立。

在住する福島において東日本大震災に被災原発事故を経験。2012年日本国籍取得。2014年には 日本と ルワンダの相互理解の促進活動が認められ外務大臣表彰を受ける。

2025国際理解講座②

南米ベネズエラの危機 ~拘束された子どもたちの権利

講 師 ネルソン・イスキエルドさん(ベネズエラ出身、ボランティア、神戸市在住)

坂口安紀さん(JETROアジア経済研究所 アフリカ・ラテンアメリカ研究グループ主任研究員)

日 時 2025年6月28日(土)

会 場 神戸市教育会館

参加者 40人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

後 援 神戸市教育委員会、神戸市教職員組合、コープこうべ第3地区本部

豊富な石油資源に恵まれ、南米でも豊かな国として知られたベネズエラでしたが、今、社会経済は混乱し、子どもたちの権利が脅かされています。 講座では、ネルソン・イスキエルドさんと坂口安紀さんからベネズエラの難しい状況について聞きました。講演後には、参加者の関心も高く、たくさんの方から質問がありました。

ベネズエラ混乱の背景

南米のベネズエラという国は、近年、情勢不安や経済危機、人道問題が深刻化し、多くの人が国外に避難しています。国家経済(GDP)は2013年を100とすると

2020年では20まで落ち込み、子どもたちは栄養不良に苦しみ、また当局側に政治的な理由で拘束されるなど基本的な人権も脅かされています。

1999年まで、ベネズエラは、1日あたり300万バレルの石油を生産する南米最大の産油国でしたが、石油政策の失敗などにより生産量が大幅に減少。現在は約90万バレルとなっています。

ベネズエラの政情に改善はみられず、さらに危機的状況に陥っています。

拘束された子どもたちと子どもの権利

ベネズエラでは過去10年間で約790万人が国を脱出し、避難民はアフガニスタン、シリア、ウクライナなどと並ぶ規模です。

主な理由は政治、経済、社会情勢の悪化です。2010年以降、18000人の市民が政治的理由で拘束され、青少年も例外ではありません。

拘束中の未成年者は刑務所内の厳しい環境で苦しみ、一部の家族は危険を覚悟して子ども達の実態を公表しています。また児童の栄養失調や教育の不足も顕著で、学校へ通えない子どもは増加しています。

ネルソンさんは、35年前に日本に留学した折、日本の豊かさに驚かされました。日本は資源が乏しいながらも教育を通して技術や産業を発展させ、多様な分野で経済的成功を成し遂げていました。教育が国の発展において重要な要素であることを痛感しました。ベネズエラで拘束されている子どもたちの母親や家族は彼らが自由を取り戻し、良い未来への夢を抱けるよう願っています。そのため国際機関が、弱い立場にある子どもや若者のために、希望の光となる役割を果たすことが残された望みです。

最後にお二人から、国際協力による平和的解決への期待が寄せられました。

*国際理解講座②は、公益信託兵庫県婦人会館ユネスコ基金の助成を受けて実施しました。

【プロフィール】

坂口安紀さん

ジェトロ(JETRO)アジア経済研究所 地域研究センター主任研究員。 88年国際基督教大学(ICU)教養学部卒。

90年米カリフォルニア大学ロスアンジェルス校(UCLA)修士号(MA)取得。同年アジア経済研究所入所、2018年よりアジア経済研究所地域研究センター主任調査研究員。

専門/ベネズエラ地域研究 (国立研究開発法人 科学技術振興機構 HPを参考)

ネルソン・イスキエルドさん

ベネズエラ出身、ボランティア、神戸市在住。 豊かな自然に恵まれた美しい母国が、近年経済破綻状態にあり、貧困から多くの避難民が流出している状況を憂慮。さらに、同国内で多くの子供たちが拘束され、厳しい状況に置かれていることを国外の人々に知ってもらう活動をボランティアとして行っている。

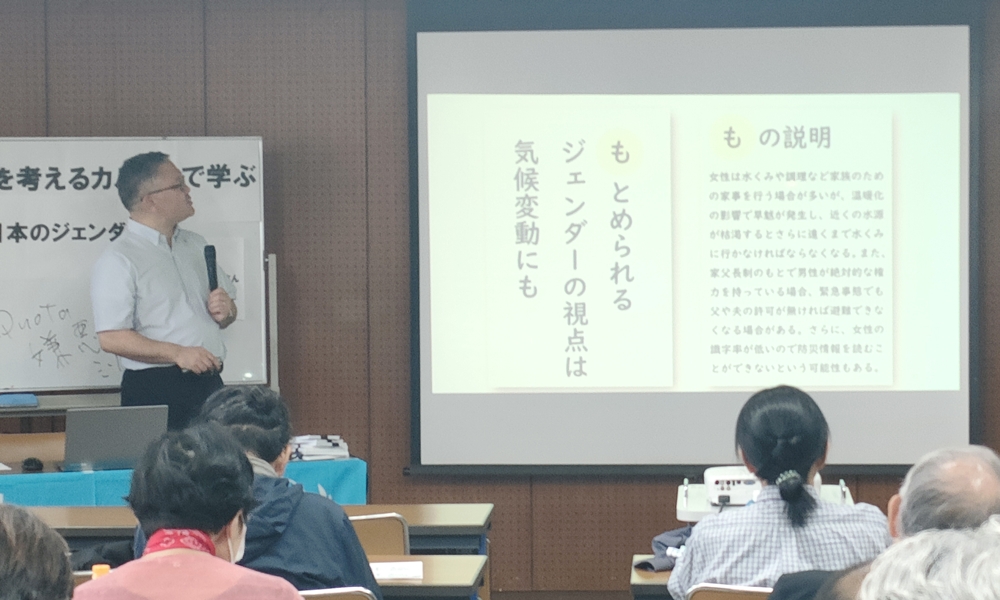

2025ユニセフセミナー② 子どもの権利とジェンダー

『ジェンダーギャップを考えるカルタ』で学ぶ 世界のジェンダー×日本のジェンダー

講 師 末吉洋文さん(帝塚山大学法学部教授、奈良県男女共同参画審議会委員)

日 時 2025年5月31日(土)

会 場 神戸市教育会館

参加者 34人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

後 援 神戸市教育委員会、神戸市教職員組合、コープこうべ第3地区本部

すべての子どもがのびのびと自分らしく安心して成長し、社会を作るにはどうしたらよいでしょうか。今回は、大学生が制作した『ジェンダーギャップを考えるカルタ』で楽しく遊びながらジェンダーの問題を知り、私たちが無意識に持つ偏見について考えてみました。

ジェンダーとは、生まれつきの体の違いではなく「男性はこうあるべき」「女性はこうあるべき」という社会的なイメージや役割のことを指します。また、LGBTQなど多様な性が存在することも重要な視点です。

日本のジェンダー格差は、2024年の 「ジェンダーギャップ指数」(世界経済フォーラム発表)によると、146カ国中118位 と低く、主要7カ国の中では最下位でした。特に国会議員や管理職の女性比率が低いことが順位を押し下げる要因となっています。

SDGs(持続可能な開発目標)において、「ジェンダー平等の実現」は5番目の目標であり、非常に重要な目標です。開発途上国を想像して下さい。この目標の達成は、女の子も学校に通えることにつながり、能力を伸ばし可能性を広げることにつながり、将来の仕事にもつながっていきます。

末吉教授のゼミ生は、2020年度から、若者のジェンダー問題への理解を促すために、「ジェンダーギャップを考えるカルタ」を制作しています。

学生ならではの視点で、その年ごとの時事性のある話題から普遍的な問題まで幅広く取り上げ、「あ」~「を」までの45枚の取り札を作っています。札の裏面には詳しい説明を載せています。

末吉ゼミは、「ジェンダーギャップを考えるカルタ」の制作を通じた活動が認められ、2022年のコミュニティアクション チャレンジ100アワードで、チャレンジ賞を受賞しました。

後半は、グループに分かれ、それぞれの取り札を読み、裏面の説明を参考にジェンダーギャップについて話し合いました。

【感想の紹介】

今回は、学校の先生方や学生の皆さんの参加も多く、たくさんの感想が寄せられました。その一部を紹介します。

2025ユニセフセミナー①

子どもの権利と多様性

共に生きるということ

講 師 山本真理子さん(国際人道法研究者、ジャーナリスト)

日 時 2025年4月26日(土)

会 場 神戸市教育会館

参加者 50人

主 催 兵庫ユニセフ協会

後 援 神戸市教育委員会、神戸市教職員組合、コープこうべ第3地区本部

リード

国際人道法、国際人権法、国際連合の社会的・文学的背景を踏まえ、子どもの権利条約の成り立ちと意義を「人の法=みんなの法」という観点から捉え、

子どもには「今を生きる権利」があり、この権利を守ることは大人にも恩恵があることを、ご自身の子どものころの体験談、子育て経験も交えてお話しいただきました。

子どもの権利条約の背景

1789年、フランスで「人および市民の権利宣言」が発せられましたが、女性や外国人、子どもなどの市民としての権利は認められませんでした。これに対抗して1791年に「女性と女性市民の権利宣言」が発表されました。

19世紀の終わりから、国際赤十字や万国郵便連盟などの国際組織が設立され、グローバル化が進み、「連帯」という価値観が生まれました。国際法は連帯の法です。

第一次世界大戦を経て、セーブ・ザ・チルドレンの創設者、エグランティン・ジェブが「児童の権利に関する宣言」(ジュネーブ宣言)を草案。1924年に国際連盟総会で採択されました。

前文には「人類(は)児童に対して最善のものを与える義務を負う」と記されました。人類が与えうる最悪のものは、戦争です。

ユダヤ系ポーランド人の医師で孤児院院長ヤヌシュ・コルチャックは、1919年「子どもの権利」について本を執筆しましたが、第二次世界大戦中、特赦を断り孤児たちとともにガス室で殺害されました。

人権の無視が第二次世界大戦中の野蛮行為をもたらした反省から1948年に「世界人権宣言」が誕生し、1959年の児童権利宣言では、「子どもは子どもとしての権利をもつ」と宣言されました。

1978年、コルチャックの意志を継いだポーランド政府は「子どもの権利条約」の草案を国連に提出し、10年の精査ののち、1989年に「子どもの権利条約」が総会で採択されました。

人権条約はジェノサイド禁止、拷問禁止、奴隷制度廃止、難民の地位など多岐にわたり、全て、第二次世界大戦の反省から生まれました。

※拷問の禁止は世界人権宣言に盛り込まれたものを1980年代に補充、奴隷制廃止については連盟時代のものを補足。

子どもの権利条約の締約国数は196で、子どもの権利の普遍性を物語っています。

同じように戦争の反省から生まれた1949年のジュネーブ四条約(武力紛争の犠牲者の保護)には196ヵ国が参加しています。

また、ユネスコによる相互理解の条約、1972年の世界遺産条約にも196ヵ国が加盟しています。無関係ではありません。

人道法はザル法だと言われることがありますが、問題は法ではなく、人間です。守らせる意思が必要なのです。

共に生きるということ

人権は、人としての(ありのままの)完全性の尊重です。近年、国際司法裁判所の判事も、国際法は国家間の約束ごとにとどまらないものと捉え、人と人との交流を支える役割を持つとしています。

「子どもの権利条約」は、すべての子どもが尊重され、心身ともに健やかに成長する為の重要な条約です。

大人が子どもの人権を守り、子どもが大人の人権について学び、互いの権利を守ることで信頼関係のある、よい循環型の関係を築くことにつながります。

子どもたちは、未来だけでなく「今を生きる権利」をもっています。子どもたちと共に過ごす時間は、大人にとっても成長の機会となり、親は子どもを育てることで、自分自身を見つめなおすことができます。

一方で、AIやデジタル技術の発展により、人間が「道具の道具」とされる懸念があります。だからこそ、人間同士が助け合い、「共に生きる」知恵を育むことが大切です。

子育て&親育て

ベルギーで生まれ、4ヵ国(日本、フランス、ベルギー、イギリス)で子育てをしました。

「反抗期」で困るという声を聞きますが、フランス語には「反抗期」という言葉はありません。ティーンエージャーの成長期にある不安定な状況「クライシス」として受け止め、一緒に付き合うことが大切です。

社会には「見えない膜」のような障壁があると言われます。この考え方は多様性とは相容れないものです。その結果、無難に生きることを選択し、それが無関心や孤独につながることがあります。

「子どもの権利条約」が十分に浸透していないことも聞きます。条文の日本語訳は、普段の生活で使われる日本語になっていないため、自分ごととして捉えにくいのかもしれません。

また、子どもの問題の重要性は認識されても、正面から向き合うことが難しくなっている場面、文脈があるのかもしれません。

子どもたちの「かけがえのない子ども時代」を守るため、このような課題を乗り越え、多様な価値観を尊重し、子どもの権利を広く話し合うことが重要です。

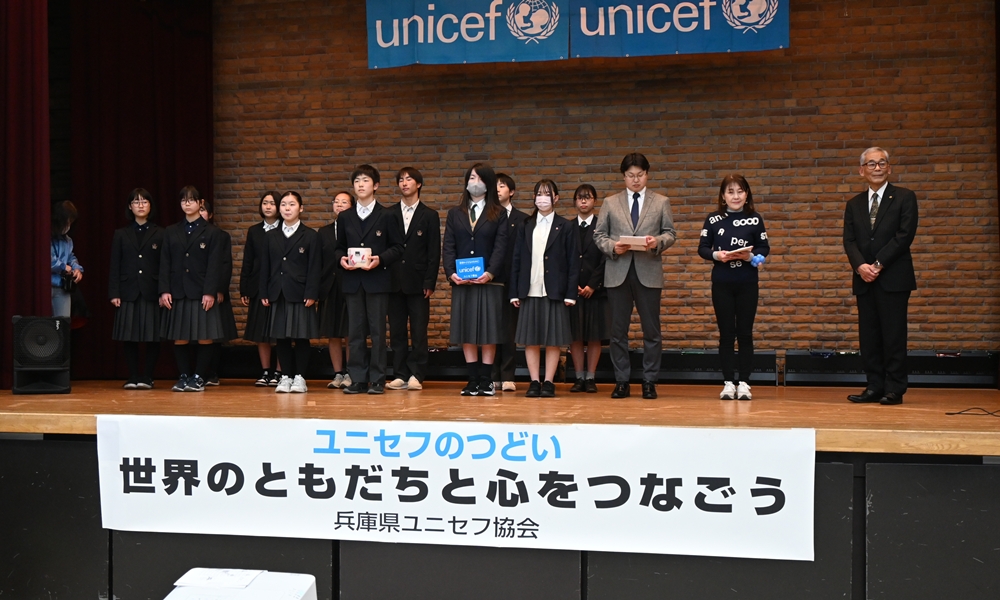

世界のともだちとこころをつなごう

第23回 ユニセフのつどい

平和、教育で 子どもたちに明るい未来を

日 時 3月1日(土)11:30~16:00

会 場 コープこうべ生活文化センター(神戸市東灘区)

参加者 約200人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

協 賛 神戸YMCA、神戸YWCA

後 援 兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、(公財)兵庫県国際交流協会、JICA関西、兵庫県子供会連合会、コープこうべ、神戸市教職員組合

ユニセフのつどいは、子どもの未来をともにつくる兵庫県ユニセフ協会のお祭りです。

乳幼児から大人まで多くの方が参加したユニセフのつどいは、盛会のうちに終了しました。

ご参加ありがとうございました。

出展参加者、ボランティアとスタッフの皆さん

■■プログラム■■

■11:30-12:30 WORLD MARKET

■12:30-12:50 うた「平和の歌をちまきさんとご一緒に」

出演 おーまきちまきさん

■12:50-13:05 活動報告

報告 市橋純子(コープこうべ理事)

■13:05-14:00 講演「世界を飛び出したボクが伝えたいこと」

講師 岡本啓史(元ユニセフ教育専門官)

■14:00-14:30 募金贈呈

■14:30-15:00 ユニセフのつどい参加団体紹介

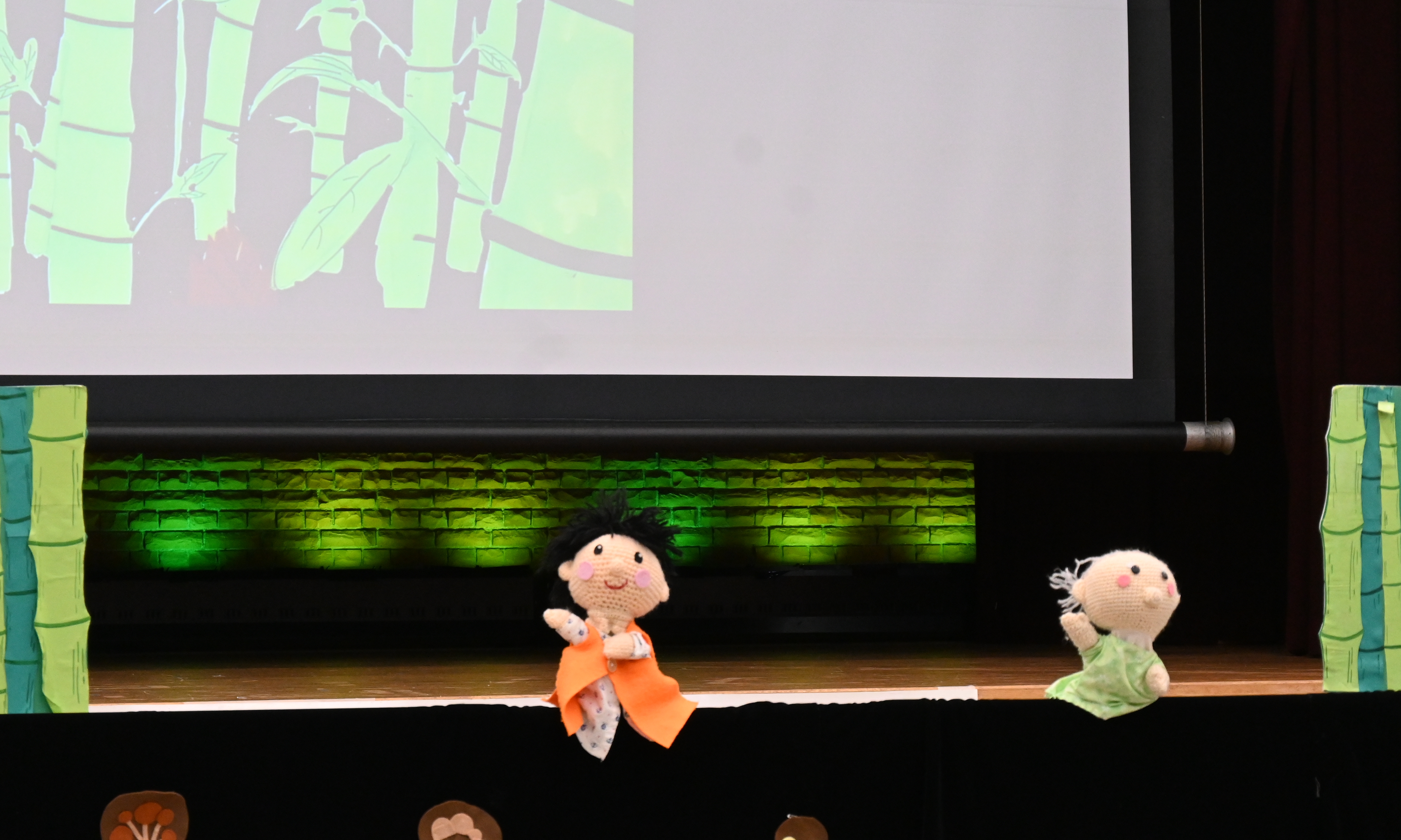

■15:00-15:30 人形劇「西区竹取物語」

兵庫県立伊川谷高等学校ボランティア部の皆さん

■15:30-16:00 ダンス「みんなで踊ろう!ネパールダンス」

ダンス 在住ネパール人セワ・スクールの皆さん

******************************

■講演会

「世界を飛び出したボクが伝えたいこと ~全ての子どもや大人が自分らしく学んで生きていくために」

講師 岡本啓史さん(元ユニセフ教育専門官)

岡本さんの講話は、様々なパフォーマンスを交えながら楽しく進められました。

はじめに、自身の気づきに基づいて歩んできた過去と未来のストーリーを簡単に語りました。

中学2年生までは運動も勉強も嫌いだった岡本さんは、あるきっかけで部活動を辞めたことから大きな気づきを得ます。大学時代には5つの教員免許を取得し、ダンサーとしての経験も積みました。

さらに、良い教育者になるためには良いパフォーマーであるべきと考え、アメリカのニューヨークで演劇を学び、役者になりました。 生活費を稼ぐためにレストランで働く中で料理人となり、職場で出会った移民・不法移民の人々の背景を知ることで、世の中を何とかしなければならないと感じ、

国際支援の道に進む決意をしました。これが国際機関での仕事を始めるきっかけとなり、国連機関、ユニセフ、国際NGOなどで勤務し、5大陸45か国以上で教育支援を行い、多くの気づきと学びを得ました。

岡本さんは、生涯学習者、教育者として自らも学び続けていきたいと話しました。

ユニセフでの経験では、教育専門官として赴任したモーリタニアでの支援活動を紹介しました。

モーリタニアは、教育や水・衛生施設などの支援が必要な最貧国ですが、隣国マリからの難民を受け入れていました。

難民キャンプでは様々な機関が支援を行い学校も病院もあり、ホストコミュニティよりも支援が充実しています。

ホストコミュニティの人が病気になるとロバに乗って難民キャンプの病院に行くことになり、イライラがつのります。

現在では難民支援と同時にホストコミュニティの支援も行う流れができています。

難民キャンプとホストコミュニティの共通の課題は、自分たちの思いを表現する場所がないことでした。

ユニセフは音楽、ダンス、ラップ、絵画などの自己表現プログラムを提供し、彼らが自ら選んで参加する試みを行いました。

通常ユニセフは現地のパートナーと協力して支援を行いますが、ここでは岡本さんがダンスの講師を務めました。

特に印象的だったのは障がいを持つ子どもたちの参加です。モーリタニアでは、障がいを持った子どもは人前に出さないという風習がありましが、絵画のワークショップ中に片足の子どもが楽しそうな音楽を聞きつけて参加し、皆に受け入れられる場面がありました。その子は皆に受け入れられ、家でも外でも躍りたいと言いました。自分で考え、好きなこと、やりたいことを実践することで世界が広がっていくのです。

岡本さんは、自分らしく学んで生きていくためには行動力もスキルの一つと言います。やりたいことがあれば10秒カウントする間に「えいや!」で実行しましょう。好きなことやりたいことをして、一歩ずつ自分らしく進んでいきましょうと結びました。

※ホストコミュニティ:難民を受け入れる前からその周辺に住んでいる人々や生活地域

******************************

■うた「平和の歌をちまきさんとご一緒に」

・出演 おーまきちまきさん

シンガーソングライター、アコーディオン弾き。力強く時に静かに平和を訴える歌声が心深くに届きました。普段は引きこもり支援の NPOで働いています。

■活動報告

・報告 市橋純子(コープこうべ理事)

2024年9月29日-10月6日に行われたユニセフ東ティモールスタディツアーに参加。ユニセフが支援を行っている施設やコミュニティを訪れ、活動の様子を視察しました。

■募金贈呈式

・兵庫県立伊川谷高等学校

・神戸市立鷹取中学校

・コープこうべ

・コープこうべユニオン

兵庫県ユニセフ協会会長よりお礼を申し上げました。

■人形劇「西区竹取物語」

・兵庫県立伊川谷高等学校 ボランティア部

放置竹林問題やキノコをテーマにした人形劇。

人形の動きや、クイズを交えながら繰り広げられる竹取物語に拍手喝采でした。

■みんなで踊ろうネパールダンス

・在住ネパール人 セワ・スクールの皆さん

ネパールのお祭りの時のように、会場中の人々が陽気な音楽に合わせて踊りました。

■司会者とPCスタッフ

大学生と高校生のふたりの司会によりつどいは進行していきました。司会者、PCスタッフの皆さんお疲れさまでした。

******************************

■ブース紹介

合計14のブースが出展しました。

ホール入り口では、オープニングに合わせて、石光商事さんより「試飲に」と、ウェルカムコーヒーを提供いただきました。会場中にコーヒーの香りが漂いました。

ホールに設けられたフェアトレード商品を扱うブースでは、お客様に活動内容や商品の説明をしながら交流を深め、気に入ったものをご購入いただき支援に繋げました。

またホワイエでは、神戸YJBの皆さんが作る可愛いアートなバルーンに大人も子どもも大喜び。ユニセフコーナーや伊川谷高校の生徒の皆さんが竹素材で作ったパズルや輪投げ、ボーリングコーナーでは、生徒も子どもも楽しく遊んでいました。

国際理解講座①

フェアトレードでつながる中東パレスチナ

そこにある日常との出会い

講 師 髙橋智恵さん(ソーシャルブランド架け箸代表)

日 時 2025年2月11日(火・祝)

会 場 玉津のつどい場 たまろっと 4階たまつホール(神戸市西区)

参加者 35人

主 催 兵庫ユニセフ協会

後 援 神戸市教育委員会、神戸市教職員組合、コープこうべ第5地区本部

髙橋さんは「一介の市民ですが」と前置きしてパレスチナについて語りました。

エルサレムにはユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地があります。今から100年ほど前までは異教徒が共存する静かな地域で、アラビア語で交流し、文化が融合して平和に暮らしていました。

しかし、オスマン帝国の弱体化とヨーロッパの力の増大により、迫害を受けていたユダヤ人が移住し、イスラエルを建国しました。これによりパレスチナ人は新たな「土地なき民」となりました。

問題は宗教の複雑さや憎しみの連鎖ではなく、構造的な要因が背景にあります。

パレスチナ問題に関心を持ち、解決しないこの国際問題について疑問を抱いていた高橋さんは、大学で文化人類学を学び、ブルガリアへの留学中にパレスチナで1カ月間ホームステイし、大家族の中で親戚のように受け入れてもらいました。

家は過密なところなので、空気がおいしい、空が見えるところに行きたいというのが家族の週末過ごし方。 ご飯を作り大鍋を持って車で郊外へ行き、取り分けて食べ、普段の会話をし、写真を撮る。戦場下でも日常があることが見えてきました。

一方、彼らは、政治的活動もしていない自分たちの家に軍が入ってきたという現地の方の経験談も話してくれました。なぜ、同じ人間なのに不確実な中で生きなければならないかという髙橋さんの疑問は解消できず、その想いが今の仕事に繋がっています。

1996年兵庫県川西市生。 2020年 3月神戸大学 国際文化学部卒業。 大学在学中、中東パレスチナにて1ヶ月のホームステイを経験。人柄と文化に惹かれ、

2020年2月に パレスチナの地場産業を生かした フェアトレードの店「架け箸」を個人事業として開業した。 日頃 触れる情報から生まれる 先入観などを取り払い、文化を通して本地域を知ってもらいたい、とスローガン「素敵に国境はない」を掲げ活動している。ヨルダン川西岸地区で作られる木工や手仕事を扱う。

2020年にパレスチナの文化を広めるためにフェアトレードの個人事業「架け箸」を立ち上げました。スローガンは「素敵に国境はない」で、

ヨルダン川西岸地区で作られるオリーブの木工品や刺繍などの地場産業品を取り扱っています。はじめの商品には橋を架ける象徴として「箸」を選びました。

現在、ベトレヘムでオリーブ木工品を扱う生産者団体と現地ブランドを立ち上げた女性起業家と協働しています。コロナ禍から回復しかけたところで紛争が起き、観光客が激減し、休業している工房もあります。

髙橋さんは情報に触れやすい環境を作り、SNSや図書を活用し、パレスチナの情報を得てくださいと呼びかけました。

兵庫県ユニセフ協会

「パレスチナを知る写真展 」

日 時 2025年1月27日(月)~2月11日(火・祝)

会 場 玉津のつどい場 たまろっと 1階(1/27-2/10)、4階(2/11)(神戸市西区)

主 催 兵庫県ユニセフ協会

協 力 架け箸、パレスチナとつながる写真展PROJECTマクルーバ、コープこうべ第5地区本部

マクルーバは、パレスチナを訪れたことがある、訪れたことはないけれどつながりたいと思う個々人が出会って生まれた市民団体です。

2023年10月からのガザ攻撃をきっかけに出会い、活動を始めました。

親近感を醸成するような写真展を作りたいという思いから、その時に撮ったスマートホンやフィルムカメラなどで撮ったの小さいサイズのまま飾り、巡回写真展を行っています。

マクルーバは、訪問時には作ってくれる、パレスチナの定番のおもてなし料理の名前です。炊き込みご飯をひっくり返して盛り付けると、ケーキのように見えます。

アラビア語でひっくり返すという意味のマクルーバには、今のパレスチナの状態をひっくり返したいという思いを込められています。

こうべあいウィーク2025

ユニセフパネル展

「子どもにやさしい空間~阪神淡路大から東日本大震災、そして未来へ 」

日 時 2025年1月12日(日)~19日(日)

会 場 こうべまちづくり会館 4階まちらぼ事務所前

主 催 兵庫県ユニセフ協会

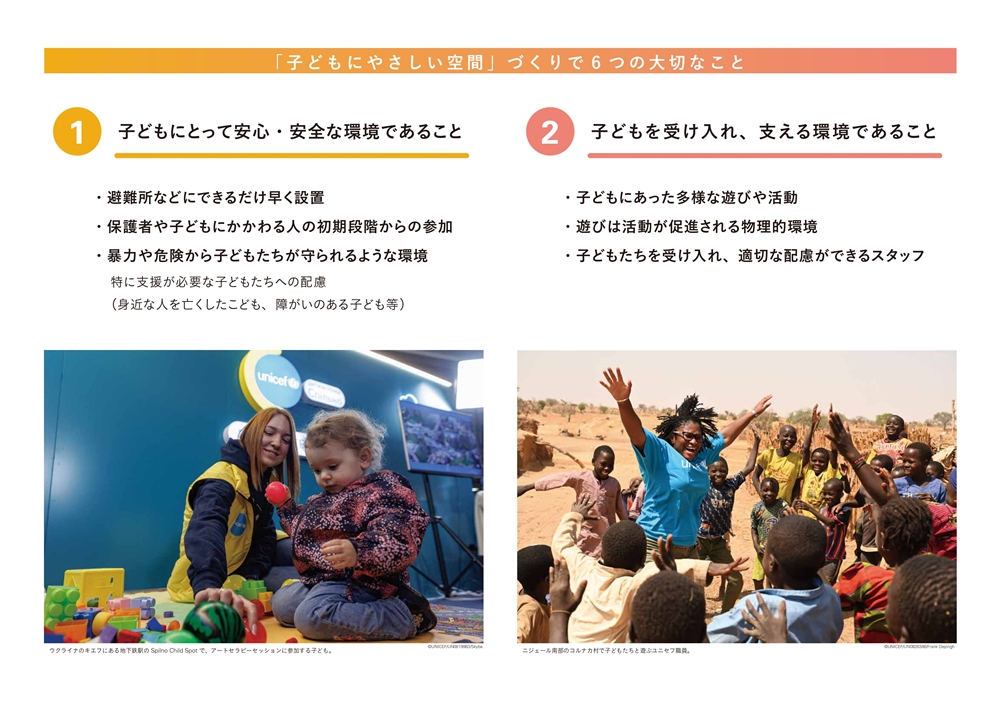

阪神・淡路大震災から30年。「今こそ神戸から伝えられることを発信する7日間」と題して開催された「こうべあいウィーク2025」で、ユニセフパネル展を行い、ユニセフが世界の緊急支援の現場での設置を進めている「子どもにやさしい空間」を紹介しました。

「子どもにやさしい空間(Child Friendly Space)」は、不安や様々な危険に包まれる子どもたちが、安心して、安全に過ごせる「居場所」です。ユニセフは様々な年齢の子どもに合った「遊び」や「学び」の場を提供しています。

阪神淡路大震災、東日本大震災大災害などの自然災害、武力紛争などの緊急事態が起きると、子どもたちを取り巻く生活環境は大きく変化し、子どもたちは心身ともに大きな影響を受けてしまいます。

安心・安全な生活環境、こころやからだの健康的な発達、遊びや学びの機会などの様々な「子どもの権利」が奪われます。

「子どもにやさしい空間」で、遊びや学習など日常に近い活動ができることによって、緊急時に起こりやすいマイナスの影響は最小限にとどめられます。

また子どもにとって適切な環境は、レジリエンス(回復力)を強化し、 子どもが子どもらしく、こころもからだも健康でいられることに役立ちます。 大人も子どもたちの姿に勇気をもらい、未来に進むきっかけになります。