|

第35回 ユニセフ ハンドインハンド街頭募金活動

|

|

日 時:2013年12月23日(月・祝) 場 所:姫路、加古川、須磨、元町、三宮、住吉、西宮、伊丹、宝塚 好天に恵まれ暖かい年の瀬となった一日、恒例のハンド・イン・ハンド街頭募金活動を行いました。 ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金は、文字通り”手に手をとって“、一人ひとりがボランティアとして参加するユニセフ募金活動。街頭に立って募金をお願いする方、募金をして下さる方、誰もが世界の子どもたちのしあわせと明るい未来を願う一日になりました。 9か所での参加者は84人、募金額は260,0035円になりました。みなさまご協力ありがとうございまた。 |

|

|

第7回 国際理解講座 |

|

日 時:2013年12月14日(土) 会 場:コープこうべ生活文化センター4F会議室 講 師:甲斐信好さん(拓殖大学教授) 大津司郎さん(ジャーナリスト) 今年度の最終回となる国際理解講座は、兵庫県ユニセフ協会の学生ボランティアグループ「ユニーズ」の濱川さんの甲斐先生のゼミ生とともに参加したアフリカツアーの報告ののち、甲斐先生の講演、大津さんの講演、甲斐先生と大津さんのトークセッションという形で進められました。 甲斐先生からは、アフリカのいろいろな国の現状をお聞きしました。悲惨なアフリカを伝えるつもりはない。アフリカで生きることは大変なことだが、そこには生きる力があり、教えてくれるものがたくさんあるとお話し下さいました。大津さんは、取材を通してアフリカが教えてくれること、日本人のあり方などをお話下さいました。 お二人の和気藹藹とした楽しいトークセッションでは、参加者からたくさんの真剣な質問が出されました。どれにも分かりやすくお答え下さり、学びの場になりました。(参加者47人) |

| |

|

第6回 国際理解講座 |

|

日 時:2013年11月30日(土) 会 場:コープこうべ生活文化センター4F会議室 講 師:玉本英子さん(アジアプレス大阪事務所所属) デザイン事務所に勤める普通のOLだった玉本さんが、ジャーナリストになったきっかけ、トルコ・イラクなどの取材に行った国々の話、シリアの現状と人々の生活などを、たくさんの映像を交えながらお話しくださいました。イラク戦争の際は約10年の間に12万人が亡くなりましたが、シリアではこの2年間に12万人が亡くなっているそうです。化学兵器、先の見えない戦い、食糧難などから、周辺国へ難民となって逃れる人が急増しています。その周辺国への支援も非常に重要だと話しておられました。(参加者41人) |

トライやるに参加した生徒が作ったポスターを使って説明する玉本さん |

|

第5回 国際理解講座 ~ 学ぶ よろこび ~ | ||

|

会 場:コープこうべ生活文化センター4F会議室 講 師:マリールイズさん(ルワンダの教育を考える会理事長) ルワンダ出身、福島県在住のマリールイズさんにご講演いただきました。 1994年の内戦の経験から教育の大切さを痛感、「地球人として教育を通して何かできることがある」と考え、ルワンダに学校をつくる運動を始められました。「教育には夢がある。学べば明日があることがわかる。」と学ぶよろこびについてもお話しくださいました。 講演会には神戸情報大学院大学の先生方、ルワンダ人留学生の参加もあり、英語やルワンダ語での質疑応答も行われました。また、試飲でいただいたルワンダコーヒーはとても美味しく、ルワンダの復興・豊かさが伝わってきました。(参加者60人) |

||

ルワンダコーヒーの試飲の様子 司会の大学生 |

||

|

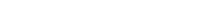

管野千代子 写真展 & ギャラリートーク | ||

|

日 時:2013年9月27日(金)~10月6日(日) 会 場:コープこうべ生活文化センター1階ロビー 主 催:兵庫県ユニセフ協会/管野千代子写真展実行委員会 協 力:コープこうべ 後 援:飯舘村 ギャラリートーク:9月28日(土)14:00~ 管野さんは飯舘村の人々の笑顔、優しさに感激し、人々の暮らしをカメラに収めてこられた。飯舘村は標高400~600メートルの高原地帯にあり、日本の原風景とも言える景色、家並みが数多く見られ、四季を通じて訪れるものに安らぎを与えてくれる村だそうだ。今回の写真は東日本大震災の半年から一年前に撮られた写真である。 そして、原発事故。 人々は仮住まいを余儀なくされた。飯舘村は、現場から30キロメートルも離れているにもかかわらず、風むきによって放射能に汚染され、全村警戒区域となったからだ。 美しい自然の中での平穏な生活を奪われた村の人たちは、仮設住宅や遠い地に身を寄せ、家族ばらばらに生活している。写真の中の笑顔が今は悲しい。憤り、無念さ、不安がみえてくる。 管野千代子さんプロフィール: ニッコールクラブ会員/全日本写真連盟会員。各種フォトコンテストなどで、入賞多数。 並榎町に住んで看護師として働きながら、折に触れて飯舘村に通い、山里の暮らしを撮り続けてきた。 現在、福島に仮住まいしながら、定住の地を探している。 |

||

チラシはこちらからご覧いただけます |

|

第4回 国際理解講座 | ||

|

日 時:2013年9月21日(土) 会 場:コープこうべ生活文化センター2階会議室 講 師:菅野芳春さん(青年海外協力隊OB、 NGO ガーナ支援交流協会) 青年海外協力隊の応募資格は20歳から39歳。その39歳の時に青年海外協力隊への参加を決意。赴任先のガーナでは高校での物理・化学、コンピューター の指導を担当する一方、課外でも多岐にわたる活動を行ってきた。その功績が認められ、携わった村では副首長の栄誉が与えられた。 帰国後、元の会社に復職し、仕事とガーナ支援を並行して行っていたが、ガーナ支援に専心するために退社。その後NGO「GAFAガーナ支援交流協会」を設立。奨学金による教育支援などを行いながら、サトウキビ栽培を通じての雇用創出と自立支援を計画、先ずは沖縄で栽培実習を始める。 そんな折に東日本大震災が発生。急きょ、サトウキビ栽培を一時的に離れ、住まいを石巻に移し「支援の会」を設立。 避難所での炊き出しでは、被災者とともに試行錯誤を重ね、被災者が主体となって有償で炊き出し業務を行うという給食システムを作る。有償で炊き出し業務に当たる人は20人ほどだったが、同じ避難所に住む人同士という事もあり、周りをポジティブに変えていった。その後、このシステムは、高齢者の見守りも兼ねた有料での弁当配布事業に発展していった。被災者自らの手で事業を立ち上げたのだ。 現在、ガーナのろうけつ染め生地を石巻のお母さんが製品に仕上げる支援を行っている。ガーナと被災地の両方の支援ができないか考えている。 働いて稼ぐ当たり前のことができるように、雇用創出、自立支援をサポートしている。 (参加者26人) |

||

|

|

ユニセフパネル展 | ||

|

日 時:2013年8月20日(火)~29日(木) 会 場:コープこうべ生活文化センター1階 ユニセフは、第二次世界大戦後の1949年から1963年までの15年間にわたり日本の子どもたちへの支援を続け、その支援総額は当時の金額で65億円にもなりました。 1949年9月18日ユニセフ支援物資第1号の衣料用の原綿1382梱(児童数約30万人分)が神戸港に到着。原綿は、子ども用の下着や衣類に加工され、貧しい家庭に配布されました。粉ミルク(脱脂粉乳)は、10月1日に約600トンが(児童数約6万人分)横浜港に到着。 ユニセフの要請により飲んだ子どもたちと飲んでいない子どもたちの成長を比較、成果が上がったことが確認されたうえで、給食用の粉ミルクとして全国に広がっていきました。 |

||

|

|

地球のステージ | ||

|

日 時:2013年8月24日(土)13:30~16:30 会 場:コープこうべ生活文化センター2階ホール 主 催:地球のステージ神戸実行委員会 後 援:兵庫県生活協同組合連合会 コープこうべ コープこうべ労働組合 コープこうべ定時職員協議会 兵庫県ユニセフ協会 ※この公演は、兵庫県交際交流協会の助成事業です。 第1部 地球のステージ ~未来へ ともに ~ 案内人 桑山紀彦さん カンボジア、イラン、パレスチナなどで出会った人々の輝きや明るくたくましく生きる姿を、ビデオ映像とオリジナル曲のライブ、スライド映像と語りを通して伝えて下さいました。それぞれの国の美しい自然、惨禍の現場、そこに生きる人々の映像は、音楽や語りとシンクロし、心にしみ、目に焼きつき、会場の皆さんの胸を打ったようでした。また、未来編では、東北被災地での心のケアへの取組みが歌と映像と語りで紹介されました。 第2部 トークセッション「私たちにできること」 桑山紀彦さん(医師、NPO法人「地球のステージ」代表理事) 竹村彩花さん(カンボジアのローカルNGO「CHA」を支援。関西カンボジアネットワーク(KCN)代表) 桑山さん、竹村さんのお二人に進行役を交えトークセッションは進められました。国際協力の道に進むようになったきっかけ、私たちへの提案など、会場からの質問も受けながらお話し下さいました。学生の参加も多く、国際協力について真剣に考える良い機会になったと思います。 (参加者280人) |

||

チラシはこちらからご覧いただけます |

|

ユニセフ国際セミナーⅡ | ||

|

日 時:2013年8月3日(土)10:00~16:00 会 場:海外移住と文化の交流センター 内 容:【午前の部】講演会、グループディスカッション 【午後の部】ピアノコンサート、館内見学、ポルトガル語教室・日本語教室の参観 講演会 演 題:日本で暮らして 講 師:松原 マリナさん (NPO法人CBK(関西ブラジル人コミュニティ)理事長、2013年兵庫県交際協力賞受賞) ピアノコンサート ピアノ:赤津ストヤーノフ樹里亜さん (樹里亜さんのホームページ) ダンス:小出 野夕梨さん 来日25年、3人の子どものお母さんである松原マリナさんは、言葉の壁や習慣の違いから辛い思いをしてこられましたが、スポーツをきっかけに生活が楽しくなったそうです。そうしたご自身の経験をふまえ、子どもたちを日本で育てるなら日本語学校しかないと考え、CKBを立ち上げられました。「あきらめずにいたことが自分の宝です」というマリナさんの言葉が心に残りました。 全身に響き渡るかと思えばゆったりと流れるピアノの調べ、参加者の皆さんが樹里亜さんの演奏と語りに陶酔し、小出さんの優雅なダンスうっとりされていました。最後に、子どもも大人も楽しんだパフォーマンス。心が一つになった!!と実感できるひと時でした。 (参加者82人) |

||

|

チラシはこちらからご覧いただけます |

|

竹本成德会長と歩く | ||

|

2013年 7月14日(日)、兵庫県ユニセフ協会は、竹本成德会長と歩く「広島ピースウォーク」を開催、35人が参加しました。中学校2年の時、爆心地からわずか1kmの地点で被爆された竹本会長の言葉は、重く心を捉え、平和の大切さを考える絶好の機会になりました。 |

||

|

ユニセフ七夕セミナー | ||

|

日 時:2013年7月13日(土)13:00~16:00 会 場:広島県民文化センター 「ユニセフ七夕セミナー」は、四国・中国・近畿地方で活動する7つのユニセフ協会の合同研修会です。今年は石川県も参加.。庫県ユニセフ協会からは15人が参加しました。ルワンダ報告、ワークショップ、ワールドカフェを通して他県の方々との意見交換もでき、これからのユニセフ活動にむけての充実した学習会になりました。 |

||

|

第3回 国際理解講座 | ||

日 時:2013年5月25日(土) 会 場:コープこうべ生活文化センター2Fホール 出 演:早川千晶(マゴソスクール、ジュンバ・ラ・ワトト(子どもの家)、マゴソOBOGクラブを運営) リリアン・ワガラ(マゴソスクールを運営) ドリス・アウィノ(マゴソスクール卒業生、マゴソファミリーの病気を抱えた子どもたちの母親役) ザブロン・オオコ(マゴソスクール卒業生、マゴソ幼稚園の助手、アートクラブ会長) コリンズ・オドンゴ(マゴソスクール卒業生、マゴソOBOGクラブ会長) ヘゼカヤ・オギラ(マゴソスクール教頭) 大西マサヤ(パーカッション奏者) マゴソスクールは、リリアンさんが、キベラスラムの長屋の一室に20人の孤児の子どもたちを集めてはじめた寺子屋。リリアンさんと早川さんが運営しています。 リリアンさんは18人兄弟の長女。両親を病気で亡くし、親代わりになって弟妹を育てるだけでなく、孤児の面倒もみていました。そんなリリアンさんの強力なサポーターとなったのが早川千晶さんでした。今では総勢500人の大家族になっています。 今回の公演では、リリアンさん、オギラ教頭をはじめ、卒業生がそれぞれの生い立ちを話してくれました。親を病気やエイズで亡くし、孤 児となったり、周りの人から疎まれたり、、だまされてつらい仕事をさせられたりと、想像を絶するような過酷な暮らしぶりでした。しかし、その話には悲しみではなく、希望、強さ、明るさ、分かち合いの精神が溢れていました。 最後に、全員で、人の痛みも喜びも分かち合える友だちの輪、大きな輪を作り、アフリカの曲に合わせてダンスを踊りました。 老いも若きもアフリカを肌で感じる一日になりました。 この講座は、公益信託 兵庫県婦人会館ユネスコ基金の助成を受けています。) |

||

左から 早川千晶、リリアン・ワガラ、ドリス・アウィノ、コリンズ・オドンゴ、ザブロン・オオコ、ヘゼカヤ・オギラ、大西マサヤ |

||

| チラシはこちらからご覧いただけます |

|

神戸まつりのパレードに参加しました。 |

||

日 時:2013年5月19日(日) パレードへの参加は、ユニセフのこと、世界の子どもたちのことを、多くの方々に直接お伝えできる絶好の機会。 あいにくの空模様でしたが、ボーイスカウト・ガールスカウトのみなさんの可愛いパフォーマンス、ピエロ、着ぐるみの「くーまん」が華やかさを添えてくれる中、今年のテーマ「ひろげようみんなの笑顔」を声にだし、沿道に手を振りながら行進しました。 |

||

|

|

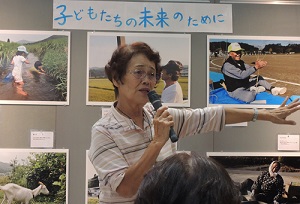

ユニセフ セミナー | ||

日 時:2013年4月27日(土)10:30~16:00 会 場:コープこうべ生活文化センター 講 師:浜田進士さん(子どもの人権ファシリテーター) 子どもの人権ファシリテーターの浜田先生のもと、子どもとはどういう存在か、子ども権利条約の草案がなぜポーランドから提出されたのか、子どもの権利条約はどのようなものか、子どもの権利条約を守っていく上で大切なことは何か、などを、写真や映像、カードを使いながら、考えていきました。 子どもの権利条約は、世界中の子どもたちすべてがもっている権利について定めた条約です。条約は子どもにとって一番いいことを考えなければならないと言っています。 |

||

| 子どもの権利条約 4つの柱 |

||

|

||

チラシは、こちら(PDF形式)からご覧頂けます。 |

|

第1回 国際理解講座 | ||

|

| ||

|

||

|

大津司郎さん |

||

|

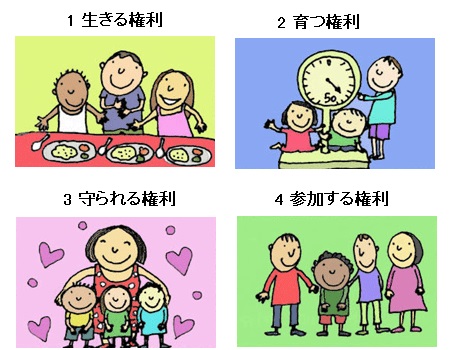

ユニセフのつどい | ||

|

|

||

| 当日の案内チラシは、こちら(PDF形式)からご覧頂けます。

|

||

つどい会場入口

寄せ書きコーナー

2012年同級生再会プロジェクト

神戸常磐女子高校世界中を笑顔にする力)

みんなで遊ぼう(手作り)コーナー

神戸大学附属中学校住吉高校合唱部 |

||